RUNDGEWEBE

Tragetaschen rundgewebt

Geplant sind schicke Tragetaschen aus Baumwolle, gewebt in Spitzköper- und Diamantbindung, die im Gegensatz zu Tüten aus Plastik oder Papier nicht nur ein "umweltfreundlicher Hingucker" sondern auch besonders langlebig sein sollen. Um Nähte zu vermeiden und damit ihre Stabilität zu erhöhen, sollen sie durchgehend als Rundgewebe gewebt werden.

Ein Rundgewebe besteht aus zwei übereinander liegenden Geweben, die an ihren seitlichen Rändern ineinander übergehen. Der Schussfaden wird dabei abwechselnd durch die Kettfäden der oberen

und unteren Gewebelage geschossen. Damit das Gewebe gleichmäßig ausfällt, muss die Aufmerksamkeit in besonderem Maße auf die seitlichen Übergänge gerichtet werden. Bevor mit der praktischen Arbeit begonnen werden kann, sollte man sich mit den theoretischen Grundlagen vertraut machen.

Rundgewebe: Die theoretischen Grundlagen

Aufbindeschema 1

Das Aufbindeschema 1 zeigt das Muster der im Webstuhl oben liegenden Außenseite des Rundgewebes in Spitzköperbindung. Mit Musterquadrat 1 (rot-gelb) geht es rechts los. Musterquadrat 2 (rot- gelb) markiert den Wechsel der Zuordnung der Kettfäden zu den Schäften für eine längslaufende Spitzköperbindung. Die roten Musterkästchen stellen die über den Kettfäden verlaufenden Schussfäden dar. Gelbe Kästchen entsprechen Kettfäden, die im fertigen Gewebe sichtbar bleiben. Für die Herstellung eines solchen einschichtigen Gewebes sind vier Schäfte und vier Tritte erforderlich.

Wie sich die Sache mit dem Muster der unteren Gewebeschicht des Rundgewebes verhält, wird in dieser schematischen Darstellung deutlich. Wenn die rot-gelben Musterquadrate auf der unteren Außenseite fortgesetzt werden, erscheinen ihre rückseitigen Muster (hier zur Unterscheidung mit grauen Schussfäden auf gelben Kettfäden dargestellt) auf der unteren Innenseite des Rundgewebes (siehe auch Aufbindeschema 2).

Aufbindeschema 2

Setzt man die grau-gelben Musterquadrate in ein Aufbindeschema ein, erhält man eine Vorstellung vom Aussehen der Aufsicht auf die im Webstuhl verdeckte unten liegende Innenseite des Rundgewebes. Zur Realisierung eines solchen einschichtigen Gewebes sind ebenfalls vier Tritte und vier Schäfte erforderlich.

Bei einem Rundgewebe müssen die Aufbindungen der Aufbindeschemata 1 und 2 in Einklang gebracht werden. Die Kettfäden für die obere und untere Gewebeschicht liegen ja untereinander (bzw. abwechselnd nebeneinander) und die Schussfäden werden alternierend für das obere und untere Gewebe geschossen. In der Abbildung ist zu sehen, dass die oben gezeigten Muster für einlagige Gewebe (siehe Aufbindeschemata 1 und 2) horizontal und vertikal auseinandergezogen wurden, damit man sie für eine gemeinsame Aufbindung zusammenführen kann.

Da die Schussfäden abwechselnd durch das Ober- und Untergewebe laufen, wäre es zu umständlich, eine Trittfolge zu wählen, die mit Trittsprüngen einhergehen müsste. Einfacher ist es, die Tritte mit den Schäften so zu verbinden, dass eine fortlaufende Trittfolge resultiert.

Aufbindeschema 3 (obere Gewebelage)

Die horizontal und vertikal auseinander gezogenen Muster 1 und 2 (rot-gelb) für die obere Gewebelage sind in das Aufbindeschema eingesetzt worden. Jede zweite Reihe bleibt frei für das Muster der unteren Gewebelage. Wesentlich für die Aufbindung der oberen Gewebelage ist Muster 1, das in das rechte gelbe Musterfeld eingesetzt wurde. Muster 2 im linken gelben Musterfeld bestimmt die Verlaufsänderung des Musters nach links.

Aufbindeschema 4 (untere Gewebelage)

Hier sieht man die Aufbindung für die untere Gewebelage. Das ebenfalls horizontal und vertikal auseinander gezogene Muster 2 (grau-gelb) wurde in das rechte Musterfeld eingesetzt. Die Änderung im Musterverlauf nach links wird durch Muster 1 (grau gelb, im linken Musterfeld) bewirkt. Die Musterreihen für die obere Gewebelage sind freigehalten.

Aufbindeschema 5

Die Aufbindeschemata 3 und 4 müssen nun in einem gemeinsamen Schema zusammengeführt werden. Sie wurden hier perspektivisch dargestellt und übereinander gelegt. Zwar ist damit keine neue Information verbunden, aber es sieht einfach gut aus.

Aufbindeschema 6

Die Informationen für die Aufbindungen der oberen und unteren Gewebelage des Rundgewebes sind hier zusammengebracht worden. Es sind acht Schäfte und acht Tritte erforderlich, wie man im Aufbindequadrat unten rechts sehen kann. Aber etwas Wesentliches fehlt noch: Wenn die Tritte 1, 3, 5 oder 7 für die obere Gewebelage getreten werden und sich die entsprechenden Schäfte senken, müssen auch die Kettfäden für die untere Gewebelage gesenkt werden. Anders ist das, wenn die Tritte 2, 4, 6 oder 8 getreten werden. Die Kettfäden für das rot-gelbe Muster der Gewebeoberseite befinden sich ja schon oben, wo sie hingehören.

Aufbindeschema 7

In den Reihen 1, 3, 5 und 7 des Musterquadrats oben links wurden zusätzlich zu den roten Kästchen (für die obere Gewebelage) jeweils vier weitere Kästchen in grau (für die untere Gewebelage) markiert. Diese Markierungen sorgen in dem Aufbindeschema (rechts unten) dafür, dass alle Kettfäden für die untere Gewebelage gesenkt werden, wenn in der oberen Lage der Schussfaden gelegt wird.

Aufbindeschema 8

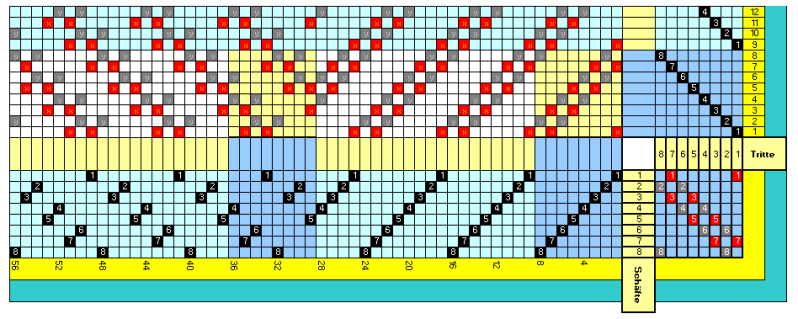

So sieht das fertige Aufbindeschema für ein Rundgewebe in längslaufender Spitzköperbindung aus. Die Tritte können in fortlaufender Folge von 1 bis 8 getreten werden. Will man einen Diamanteffekt erzielen, macht man das durch eine rückläufige Trittfolge (siehe oben unter Tischsets mit Diamantmuster). Je nach gewünschtem Muster kann man die Trittfolge variieren. Bei mehreren mit einer Kette erzeugten Webstücken dürfen sich diese gerne unterscheiden. Jede Tasche soll schließlich ein Unikat sein, das sich im Muster und der Farbgebung von den anderen Taschen unterscheidet.

Rundgewebe: Das Probegewebe

Hoffentlich konnte durch die Schritt-für-Schritt Erklärung ein wenig Licht in das Thema Rundgewebe gebracht werden. Jetzt kann mit der praktischen Ausführung begonnen werden. Um die oben gemachten Überlegungen zu überprüfen, wurde für's Erste eine schmale und kurze Kette geschärt. Mit ihr soll ein Probeschlauch gewebt werden. Erst wenn alles wunschgemäß läuft, soll es mit den Taschen so richtig losgehen.

Abbildungen 1 und 2 Auf dem Schärbaum können auch kurze Ketten, die für ein Probeweben ausreichen, geschärt werden.

Abbildung 2 Überall da, wo ein Wendezapfen eingesetzt werden kann, können die Kettfäden zurückgeführt werden.

Abbildung 3 Die Kette besteht aus grade mal 112 Kettfäden und ist lediglich 120 cm lang. Die Anzahl ergibt sich aus je 56 Kettfäden für die obere und die untere Gewebelage des Doppelgewebes. Damit wird der Gewebeschlauch nicht breiter als ungefähr fünf Zentimeter. Die Länge der Kette ist wegen des Endabfalls von der Art und Größe des Webstuhls abhängig.

Für ein Doppelgewebe in Spitzköperbindung benötigt man acht Schäfte und acht Tritte. Rechts fehlen noch ein paar Bindungen. Aber auf den oberen Querhölzern ist das Aufbindeschema bereits zu erkennen. Man muss beim Aufbinden darauf achten, dass der Zettel mit dem darauf notierten Aufbindeschema (im Bild rechts auf den langen Querhölzern) nicht falsch herum in den Webstuhl gelegt wird. Man sitzt ja beim Aufbinden im hinteren Teil des Webstuhls und schaut nach vorne in Richtung Warenbaum. Der erste Tritt befindet sich dann links und man sitzt direkt hinter dem ersten Schaft bzw. seinen Querhölzern. Neben den benötigten acht Tritten gibt es links und rechts noch zwei weitere Tritte, die aber nicht benutzt werden.

Die beiden Gewebelagen des Probegewebes bestehen jeweils aus einer Spitzköpereinheit von 2 x 28 Kettfäden. Mit einem Spiegel lässt sich kontrollieren, ob das Muster auf der Unterseite des Gewebes fehlerfrei und identisch mit dem Muster der Oberseite ist. Die seitlichen Übergänge von der oberen zur unteren Gewebelage müssen der Festigkeit des übrigen Gewebes entsprechen und sollten kein verzerrtes Muster wiedergeben.

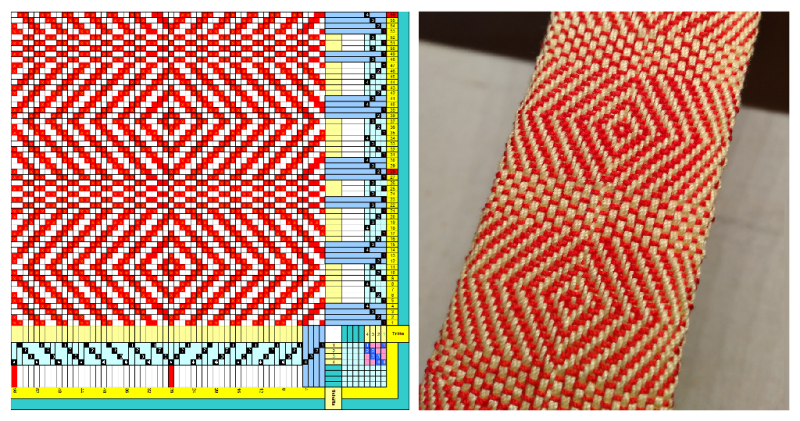

Damit das Muster lebendiger wirkt, wurde schon mal eine Variante der Trittfolge ausprobiert, die sich eventuell bei den Taschen anwenden lässt. Bei dem hier gezeigten Aufbindebeispiel wurde nur das Muster und die Trittfolge für die obere Außenseite dieser Variante berücksichtigt, damit das Muster so deutlich hervortritt, wie bei dem Probegewebe auf der rechten Seite der Abbildung (vergleiche Aufbindeschema 1). Beginnend mit dem unteren Diamantmuster lautet die sich wiederholende Trittfolge: 1 2 3 4 / 1 2 3 4 / 1 2 3 // 2 1 4 3 / 2 1 4 3 / 2 1 // 3 1 /3 1 /3///. Danach geht es wieder mit 1 2 3 4 / 1 2 ... los. Die Trittfolge für das Rundgewebe muss natürlich die untere Gewebelage mit einbeziehen. Die Tritte für die obere Gewebelage (Tritt 1, 3, 5, 7) und die untere Gewebelage (Tritt 2, 4, 6, 8) müssen immer abwechselnd getreten werden (vergl. Aufbindeschema 8). Die Trittfolge für das Rundgewebe sieht damit folgendermaßen aus: 1,2 3,4 5,6 7,8 / 1,2 3,4 5,6 7,8 / 1,2 3,4 5,6 // 3,4 1,2 7,8 5,6 / 3,4 1,2 7,8 5,6 / 3,4 1,2 // 5,6 1,2 / 5,6 1,2 / 5,6///. Danach wird die Trittfolge wiederholt: 1,2 3,4 5,6 7,8 / 1,2 3,4 ... und so weiter.

Das Probegewebe ist fertig. Man könnte aus ihm einen Gürtel oder einen Tragegurt für eine Umhängetasche machen. Auf Bild 3 ist zu sehen, dass es sich bei dem Gewebe um ein Rundgewebe handelt. Den Abschluss bildet ein Geflecht aus Kettfäden.

Das Rundgewebe: Nun wird es ernst!

Im Prinzip ist alles über ein Rundgewebe in Spitzköperbindung gesagt. Nun kann es mit dem Weben der Taschen losgehen.

Das Schären der zwei Ketten (mit jeweils 480 Baumwollfäden), das Aufbäumen der Ketten, das Einziehen der Kettfäden in die Litzen und den Webkamm (40/10, jeweils vier Kettfäden pro Riet) sowie das Anknüpfen der Kettfäden an den Warenbaumstab wurde in bekannter Weise erledigt. Die Aufbindungen der Schäfte und Tritte, die für das Probegewebe angelegt wurden, können weiter genutzt werden. Das endgültige Aufbindeschema ist unten zu sehen.

Das Aufbindeschema 9 für die Taschen entspricht in etwa dem Aufbindeschema 8 (siehe oben). Die Breite eines Musters ist hier durch 64 Kettfäden gegeben. Ein Wechsel in der Trittfolge findet nach jeweils 30 Tritten statt.

Abbildung 1 Die direkt hinter dem Warenbaumstab eingelegte Holzleiste bringt die Kettfäden auf ein gleiches Niveau. Dadurch wird das Einweben erleichtert und es kann gleich mit dem Weben eines festen, einschichtigen Gewebes begonnen werden, das die Kettfäden des oberen und unteren Teils des Rundgewebes zusammenfassen und die Tasche nach unten abschließen soll.

Abbildung 2 Da die Schäfte für das Rundgewebe belegt sind, wurden für diesen Zweck jeweils vier Kettfäden zusammengefasst und mithilfe einer Webnadel mit straffem Schuß versehen.

Abbildungen 3 und 4 Das Rundgewebe schließt sich an diesen "Taschenboden" an. Man kann schon das Muster der Tasche erkennen. In diesem Stadium ist besonderes Augenmerk auf Webfehler zu richten, da nun die Zuordnung der Kettfäden zu den Schäften und eine möglichst saubere Fachbildung eine Rolle spielen.

Abbildung 5 Die von unten betrachtete untere Gewebeschicht des Rundgewebes sollte genauso aussehen wie die von oben betrachtete Oberseite des Gewebes.

Abbildung 6 Damit die Schussfäden ordentlich in ihren Gewebeschichten verlaufen, kann man den Weg der Webnadel oder des Schiffchens durch die Fächer mit einem Handspiegel verfolgen. Ein fehlgelaufener Schussfaden, der die untere und obere Gewebeschicht miteinander verbindet, wäre bei einer Tasche nun wirklich nicht erwünscht. Da ein solcher Fehler nicht unbedingt sofort zu erkennen wäre, müsste das Gewebe, wenn der Fehler irgendwann doch auffällt, umständlich bis zu dem Webfehler "rückgewebt" oder der fehlgewebte Faden durchtrennt werden.

Kontrolle des Verlaufs der Schussfäden mithilfe eines Spiegels

Wenn die Fächer sauber getrennte Kettfäden aufweisen, kann auf ihre weitere Kontrolle verzichtet werden. Aber leider sind die Fächer selten so sauber, wie sie gerne sein sollten. Die Litzen können ungleichmäßig gearbeitet und die Schäfte durch die Anbindungen an die Tritte unterschiedlich bewegt werden. Oder die Kettfäden liegen relativ dicht in ihren Rieten (hier vier Kettfäden pro Riet) und haften aneinander. Schon ein geringer Unterschied in der Lage der Kettfäden in einem Fach kann zu einem Fehlverlauf eines Schussfadens führen, den man von oben nicht unbedingt erkennen kann. Die Lösung des Problems ist die Kontrolle des Schusses mittels Spiegel. Nun ist das Kontrollieren der Fächer bzw. des Verlaufs der Schussfäden mit einem Handspiegel zwar hilfreich aber sehr umständlich. Vor jedem Schuss muss der Spiegel zur Hand genommen und danach wieder abgelegt werden. Von Vorteil wäre ein am Webstuhl angebautes Spiegelsystem, das auf die Fächer eingestellt werden kann und so jederzeit einen Blick in die Fächer erlaubt. Eine Garnpapprolle eignet sich mit ein paar Einschnitten versehen für die Aufnahme eines kleinen Taschenspiegels (siehe Abbildung oben). Die Einschnitte und die Befestigung am Schlagbaum müssen den Spiegel in einer Schräglage so fixieren, dass ein Einblick in die Fächer ermöglicht wird, ohne dass sich die Weberin oder der Weber verrenken muss.

Abbildung 1 Der Spiegelhalter lässt sich mit zwei Fäden am Webkamm anbinden. Er sollte nicht zu dicht am Geweberand befestigt werden, da er sonst die Webnadel oder das Schiffchen behindern könnte.

Abbildung 2 Die Webnadel hat ihren Weg ordentlich durch das Fach gefunden.

Abbildung 3 Hier hat die Webnadel einen Kettfaden angehoben, der unter die Webnadel gehört. Wenn ein solcher Fehler gleich bei seiner Entstehung auffällt, lässt er sich unproblematisch korrigieren.

Jeweils ein Spiegel zu beiden Seiten des Gewebes macht die Sache noch komfortabler, da mit dem Blick gegen den Schuss der Weg des Schiffchens durch die Fächer noch besser zu verfolgen ist.

Das gibt´s nur in der Webstube der Werkstatt Weddingstedt. Wo sonst?!

Das "Abnabeln" der ersten Tasche

Die erste Tasche ist fertig, aber die Kette hat noch Länge für weitere Webstücke. Was man tun kann, wenn nicht gewartet werden soll, bis die ganze Kette abgearbeitet ist, wird unten (siehe Abbildungen 4 und 5) gezeigt.

Die seitlichen Anteile des Taschenrundgewebes, aus denen nach oben die Rundgewebe für den Tragegurt hervorgehen, wurden auf die hintere Seite der Tasche umgelegt und dort angenäht. Hierdurch wird die Tasche etwas schmaler, erhält dafür aber zusätzliche Stabilität und die Breite der Klappe entspricht der Weite der Tasche. Schnuffi gehört nicht direkt zur Tasche. Er hat sich heimlich in das Foto eingeschlichen.

.

Abbildung 1 Das Rundgewebe ist aus einem Stück gewebt. Der breite Taschenkörper geht nach oben in drei rundgewebte Fortsätze über. Der mittlere Teil soll als Klappe dem Verschluss der Tasche dienen, die zwei seitlichen, schmalen Rundgewebe sollen, miteinander verbunden, zu einem Tragegurt werden.

Abbildungen 2 und 3 In die Kettfäden eingelegte Holzleisten (Lamellen von Holzjalousien) markieren das obere Ende des Gewebes. Die seitlichen Rundgewebe wurden für den Tragegurt länger als das Mittelteil gewebt.

Abbildungen 4 und 5 Zwei weitere Holzleisten, die mittels Schrauben aneinander gepresst werden können, klemmen die Kettfäden ein, so dass sie nicht aus dem Webkamm und den Litzen rutschen können, wenn das fertige Webstück vorzeitig abgetrennt wird (Abbildung 5). So fixiert lässt sich die verbliebene Kette später auf einfache Weise wieder mit dem Warenbaumstab verbinden und das Weben kann fortgeführt werden.

Abbildung 1 Der Verschluss des Rundgewebes am unteren Ende ist hier gut sichtbar. Die überstehenden Kettfäden wurden geflochten und lockern so den unteren Rand der Tasche optisch auf.

Abbildung 2 Auch die Eingriffsöffnung der Tasche wurde mit geflochtenen Kettfäden eingerahmt und zusätzlich mit ein paar (von der Weihnachtsdecke übriggebliebenen) Holzperlen versehen.

Abbildung 3 Hier wird der Zugang zum Tascheninneren demonstriert. Da sich die Eingriffsöffnung am Ende der Taschenklappe befindet, kann die Tasche von der Klappe gut verschlossen und vor Fremdeingriffen weitgehend geschützt werden.

Die zweite Tasche

Abbildung 1 Auf die Spannung der Kett- und Schussfäden kommt es an, wenn man ein gleichmäßiges Webbild erzeugen will. Die Abbildung zeigt ein seitliches, schmales Rundgewebe, bei dem das nicht gelungen ist. Seine Webbreite nimmt mit fortschreitendem Webvorgang deutlich ab. Wie kann man das verhindern?

Abbildung 2 Für breitere Gewebe gibt es Breithalter, die ein Zusammenziehen der Kettfäden durch die Schussfäden verhindern können. Für schmale Gewebe muss man sich etwas einfallen lassen. Wie wäre es beispielsweise mit einer Schablone in gewünschter Breite, um die das Rundgewebe herumgewebt werden kann? Die Schabblone, ein Brettchen mit abgerundeten Ecken, ist schnell hergestellt. (Eine feste Pappe würde auch genügen.) Das Loch ist für die Befestigung eines Fadens vorgesehen, mit dem man die Schablone aus dem Rundgewebe herausziehen kann.

Abbildungen 3 und 4 Die Schablone steckt im Rundgewebe. Am roten Faden kann sie beim fortschreitenden Webprozess nach Bedarf in Position und später herausgezogen werden.

Abbildung 5 Hat man, wie in unserem Beispiel, drei Rundgewebe, die nebeneinander gewebt werden sollen, ist das Anschlagen der Schussfäden mit dem Schlagbaum insbesondere dann problematisch, wenn die "Schläuche" nicht gleichzeitig in gleicher Länge gewebt werden. Auch Schablonen, die aus dem Gewebe herausragen, behindern ein Anschlagen der Schussfäden mit dem Schlagbaum. Deshalb muss zuerst der mittlere Teil des Rundgewebes, den man wie gewohnt anschlagen kann, gewebt werden. Anschließend werden die seitlichen, mit Schablonen versehenen Gewebeschläuche gewebt. Ihre Schussfäden können über den Schablonen per Hand mit einem Kamm angeschlagen werden.

Abbildung 6 Es hat geklappt. Die Schablonen haben dazu beigetragen, dass der spätere Tragegurt gleichmäßig breit ist.

Die zweite Tasche unterscheidet sich von seiner Vorgängerin dadurch, dass sie schmaler gewebt wurde und der Tragegurt in gerader Führung aus dem Taschenkörper hervorgeht. Dadurch wird die Klappe und damit der Eingriff in das Tascheninnere etwas schmaler als die Taschenbreite.

Abbildung 1 Die Einheit des Gewebes wird durch den Tragegurt betont, der in gerader Fortführung aus dem Taschenkörper hervorgeht.

Abbildung 2 Der Taschenabschluss nach unten wird durch ein Gewebe, das die hintere und vordere Gewebeschicht des Rundgewebes miteinander verbindet, und die daran anschließenden Kettfadenzöpfe garantiert.

Abbildung 3 Auch an der Taschenklappe finden sich als Abschluss die kleinen Kettfadenzöpfe wieder.

Abbildung 4 Hinter dem "gezahnten Maul" der Tasche ...

Abbildung 5 ... eröffnet sich eine ungeahnte Tiefe.

Die dritte Tasche

Sie ist etwas verspielter ausgefallen. Die Kettfäden an der Taschenöffnung wurden netzartig verknotet, mit kleinen Zöpfen abgeschlossen und dann an der Außenseite der Tasche nach unten gezogen. Um eine gleichmäßige Netzstruktur zu erzielen, wurden die Kettfäden um Stricknadeln geknüpft. Eine Stuhllehne, über die die Tasche dabei gestülpt wurde, erleichterte diese Arbeit. Die im Gegensatz zu den beiden ersten Taschen separat gewebten Tragegurte wurden in die Tasche eingenäht und der Verschluss des Taschenbodens mit kleinen Kettfadenzöpfen erzielt.

Erstelle deine eigene Website mit Webador